Présentation chronologique des interventions de restauration sur une couche picturale Avignon

Les œuvres d’art parlent là où les mots échouent.

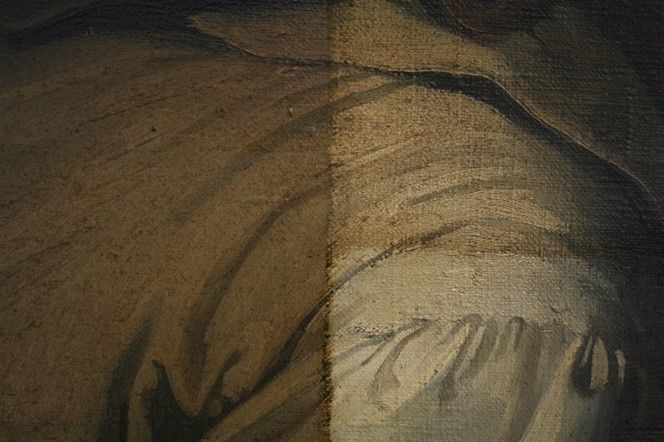

Nettoyage

Le nettoyage a un but surtout esthétique. Il n’est en rien primordial dans la consolidation des matériaux constitutifs de l’œuvre (contrairement au refixage, et autres traitements de consolidation des matériaux).

Cependant les différentes couches de vernis, les expositions à la pollution (fumée de cheminée, de cigarettes, de cierges, pollutions extérieures…) altèrent sa lisibilité, telle un « voile » souvent brun venant modifier considérablement l’aspect chromatique de l’œuvre. Sans compter les différentes interventions (anciennes restaurations, repeints) qui trahissent l’intention d’origine du peintre.

Un tableau peut donc subir :

- un encrassement plus ou moins prononcé,

- une oxydation et microfissuration de sa couche protectrice : le vernis (notamment pour ceux constitués d’une résine naturelle : jaunissement sous l’action des UV de la lumière naturelle, voire brunissement et opacification sous l’action de l’humidité),

- l’apport postérieur d’anciennes restaurations ne s’intégrant plus avec l’original (retouches disgracieuses et trop visibles).

Autant de raisons qui modifient l’aspect chromatique d’origine de la matière picturale. Le nettoyage permettra donc, suivant le degré de restauration envisagé :

- de décrasser,

- d’alléger le vernis ou de le retirer s’il gêne la lisibilité de l’iconographie,

- ou de retirer également les anciens repeints et anciens mastics.

Les techniques de nettoyage sont variées, mais toujours exécutées avec une extrême précaution, selon :

- les matériaux constitutifs de la matière picturale,

- le vernis (sa résine),

- le degré et le type d’encrassement (gras ou non), le type de repeints anciens (lipidiques, aqueux),

- le débordement des mastics, leur structuration ou non.

C’est donc après un examen approfondi, une batterie de tests et avec des techniques bien appréhendées que nous pouvons commencer le nettoyage, usant d’un large choix de mélanges de solvant (solvants organiques, oléorésines, hydrocarbures aliphatiques, aromatiques et chlorés, des alcools, des cétones, des éthers…) à des concentrations plus ou moins fortes selon les cas et après des tests.

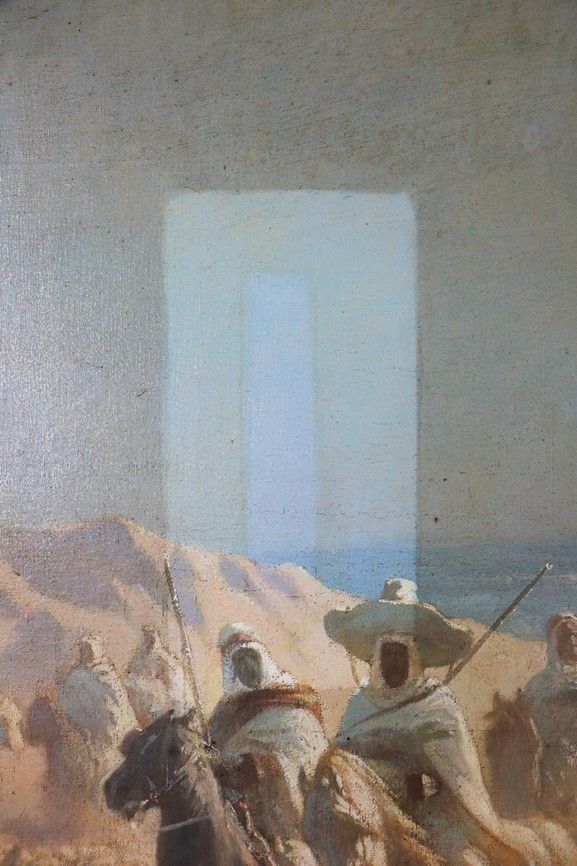

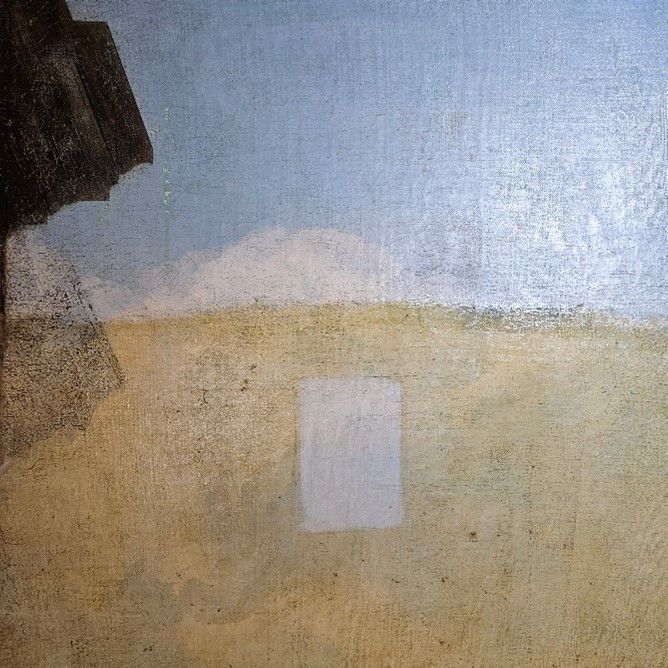

Réintégration colorée : la pose de mastics et de retouche

C’est la seconde opération esthétique après le nettoyage. Elle est nécessaire dans la compréhension et la lisibilité de l’iconographie traitée. La retouche concerne l’atténuation d’usures anciennes gênantes comme la perte de glacis modelant les volumes ou nuançant un fond de façon transparente. Elle concerne également l’intégration de lacunes (manques de peinture) plus ou moins importantes, perturbant la lisibilité et la cohérence de l’image.

Mais avant la retouche, il est une étape importante : les mastics.

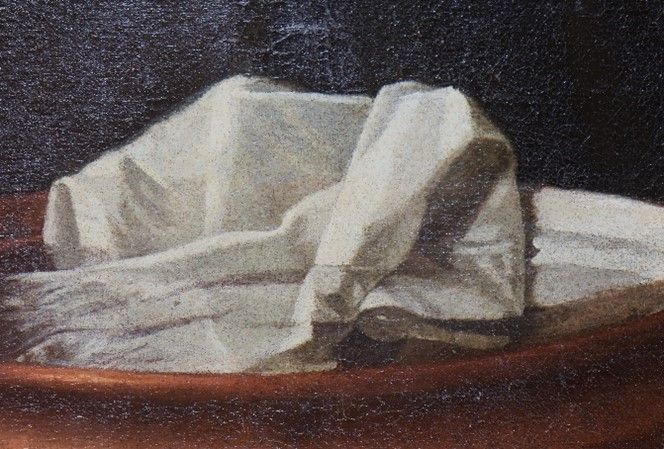

Masticage :

Les mastics sont la mise à niveau des lacunes par leur comblement et leur structuration selon l’état de surface de la peinture environnante. Cette structuration (imitation « sculptée » des granulocytes de surface, structure pavimenteuse de la peinture d’origine, empâtements de la matière picturale) est importante pour la bonne intégration de la retouche à suivre.

En effet, la couleur n’est pas seulement un mélange de pigments mais aussi un phénomène optique. C’est l’indice de réfraction de la lumière (dû à l’état de surface) qui induit telle ou telle couleur.

Il faut donc par ces mastics reconstituer le même état de surface que la peinture environnante, en se limitant bien sûr aux lacunes (sans déborder), avec un mastic réversible.

Ensuite la retouche peut être envisagée.

Réintégration colorée :

La retouche peut avoir différents aspects selon le degré d’intervention souhaité et le type d’œuvre traitée. Elle se compose d’un mélange de pigments purs avec un vernis. La gamme de techniques que nous proposons est très variée :

- une simple teinte de base : d’une tonalité correspondant à celle prédominante dans le tableau, afin que la lecture d’ensemble ne soit pas perturbée mais sans reconstitution. C’est une option choisie lorsque la zone à retoucher comporte trop d’inconnus pour ne pas prendre le risque d’extrapoler.

- la retouche illusionniste : qui tend à l’invisibilité de la retouche (par continuité de structure). Elle se justifie par la volonté de retrouver l’identité chromatique de l’original.

- la retouche visible : Trattegio = traits fins verticaux de couleurs pures. Ce type de retouche est basé sur le principe de décomposition chromatique avec recomposition par l’œil à une certaine distance. (Surtout utilisée pour les primitifs et les fresques)

- le glacis : possible si la préparation est encore présente. Il s’agit d’une couche colorée transparente, laissant visible la sous-couche mais rétablissant l’équilibre chromatique général.

- la retouche pointilliste : elle est issue, elle aussi, de la décomposition des couleurs en petits points très minimes, juxtaposés, qui permettent la reconstitution des zones lacunaires tout en conservant un aspect vibratoire et léger, imitant la possibilité de lecture de la préparation dans certains interstices et l’illusion d’un reste de patine ou encrassement dans les touches plus nourries (empâtements).

Vernissage :

Cette opération a deux fonctions :

- protéger durablement et efficacement la couche picturale des agressions extérieures telles que la poussière grasse, la fumée, les égratignures et les agressions atmosphériques.

- dans un premier temps, le vernis passé au pinceau permet une saturation des couleurs (redonne à l’œuvre une certaine profondeur). Puis par pulvérisation au pistolet, il permet une homogénéisation de l’aspect optique et esthétique, en réglant l’effet de surface de manière satinée sans risquer d’abîmer la retouche.

Besoin de restaurer une œuvre ?